Oleh: Aris Woghe*

Meski Paroki Mangulewa baru terbentuk tahun 1931, kekatolikan telah menancapkan kaki belasan tahun sebelumnya. Adalah Petrus Siga Pala asal kampung Bopodhi yang dipermandikan pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1915. Ia dibaptis oleh Petrus Dias, seorang guru agama yang bertugas membantu para misionaris di Stasi Bajawa (MBC saat ini). Pada hari yang sama setelah dipermandikan, Petrus Siga Pala meninggal dunia. Enam tahun kemudian, setelah para misionaris SVD membentuk stasi baru Todabelu, kekatolikan di Mangulewa mulai berkembang perlahan.

Tahun 1920, P. Ettel dan Bruder Josef Segerink ditugaskan di stasi Todabelu, disusul Pater Herman Hellinge, SVD, setahun kemudian. Pater Door G. Schoorlemmer, SVD, dalam tulisannya yang berjudul Op Visite Geweest (1926) mengungkapkan bahwa pada awalnya, misionaris diperlakukan penuh kecurigaan; penduduk, terutama para wanita, malu dan tidak jarang menghilang di dalam rumah atau kebun, begitu misionaris muncul di pintu masuk desa. Namun, lama-kelamaan para misionaris mendapat kepercayaan penuh sehingga tua muda datang untuk menghadiri kelas katekismus.

Hingga tahun 1924, karya misi di Mangulewa diemban oleh P. Ettel, SVD, P. Herman Hellinge, SVD, dan Petrus Dias. Pater Herman Hellinge, SVD adalah misionaris yang paling sering mengunjungi Mangulewa pada periode awal. Sejak tahun 1925-1930 personil misi bertambah dengan P. Johan Jakob Köberl, SVD, P. Schoorlemer, SVD, Pius Pati, Laurensius Da Costa, Philipus Ngei, dkk. Dan di tahun-tahun berikut, P. Paul Arndt, SVD, P. Leo Vogts, SVD, P. M. Boots, SVD, P. George, SVD, P. Hubertus Hermens, SVD, Dominikus Raga, Bernadus Balu, Alexius Kodo, Laurensius Kada, Paulus Dake, dkk turut terlibat aktif bergantian. Sulitnya akses, memaksa mereka menunggang kuda sambil menenteng lentera minyak.

Tahun 1922, melalui Yayasan Schoolvereniging (Yasukda saat ini), Sekolah Rakyat Katholik (SRK) Mangulewa dibangun. Letaknya tepat berada di tanah lapang, depan gereja paroki saat ini, sebelum berpindah tempat beberapa tahun kemudian. Selain memperkenalkan baca tulis, SRK Mangulewa juga mempersiapkan calon baptis. Saat dibangun, SRK hanyalah merupakan bangunan darurat; dinding bambu, atap ilalang dan lantai tanah. Berkat dukungan kepala hamente dan masyarakat yang mayoritas belum menjadi katolik, pendidikan mulai berjalan. Pater Door P. J. Smit, SVD dalam De Groei Van Een Missiestatie edisi 57 terbitan Desember 1931, mengungkapkan keadaan SRK demikian:

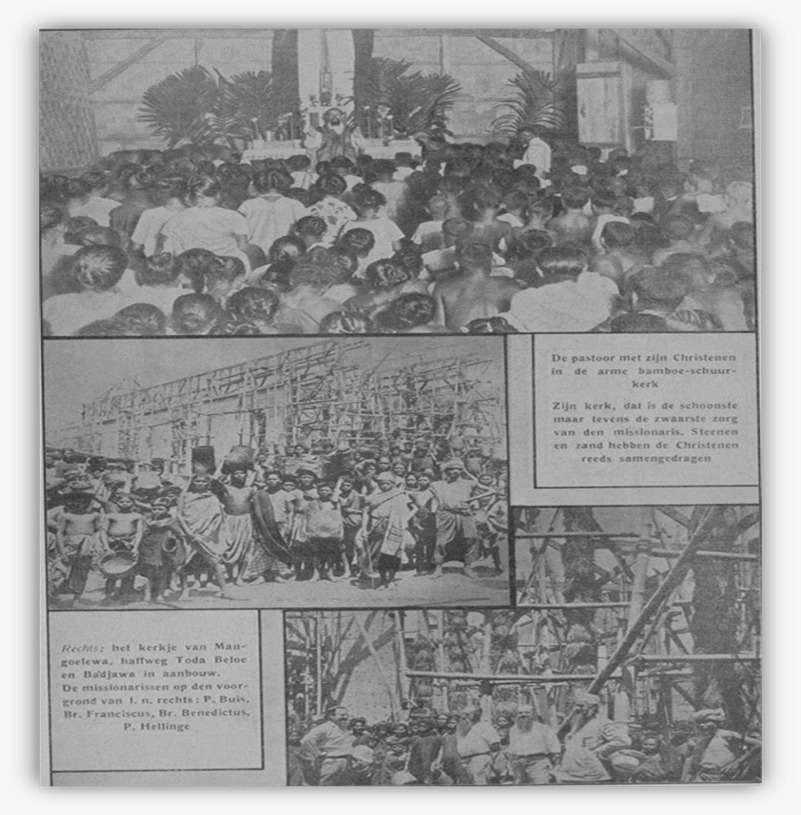

“Pada hari minggu, orang katholik datang berlutut di sekolah desa kecil atau gudang bambu yang dibangun secara cepat. Kami sangat mengharapkan bantuan dari para imam baru di Eropa. Karena dengan perkembangan stasi yang cepat, dibutuhkan rumah dan perabotan. Dan biarlah juga pada tahun-tahun pertama, pastor harus bergaul dengan orang-orang katholiknya di gereja lumbung bambu atau sekolah desa yang telah dibangun waktu itu. Waktunya akan tiba, bahwa bagi ribuan orang katholik, sebuah rumah Tuhan harus dibangun, meskipun sangat sederhana.”

Seiring perkembangan jumlah umat, selain gereja stasi induk Todabelu, para misionaris mulai berupaya membangun fisik gereja Mangulewa. Tahun 1930, Gereja Mangulewa selesai dibangun di bawah pengawasan P. Herman Hellinge, SVD, Pater Buis, SVD, Bruder Fransiscus, SVD, dan Bruder Benedictus, SVD. Laporan Mgr. M, J. D. Claessens dalam Koloniaal Missie-Tijdschrift van de Indische Missie-Vereeniging menyatakan bahwa pada Januari 1929, Gereja Mangulewa dan Todabelu sedang dalam pembangunan dinding, sedangkan atapnya masih dalam persiapan sambil menunggu kiriman dari para dermawan. Peran umat Mangulewa sangat besar; mengumpulkan pasir di Waebere dan sekitarnya, lalu didipikul atau diangkut dengan kuda. Mereka juga membantu para tukang semampunya. Pater P. J Door Smith, SVD, dalam Katholieke Missien (1932) menulis sekilas tentang pembangunan Gereja Mangulewa sebagai berikut:

“Ketika misi membangun gereja, ia selalu melaksanakannya dengan cara termurah. Ini mendorong orang kristen untuk bekerja sama, memotong kayu di hutan jika memungkinkan dan memprosesnya menjadi bahan yang dapat digunakan sendiri. Juga untuk Gereja Mangulewa dan Toda Belu, saudara mandor sendiri yang memotong kayu yang diperlukan di hutan Manggarai. Demikianlah Bruder Fransiscus pergi ke hutan Manggarai bersama dengan 100 orang kuli penebangan. Jarak hutannya kurang lebih 50 km dari Ruteng, sehingga dia terpaksa tanpa sakramen suci selama berhari-hari. Itulah salah satu pengorbanan besar dalam kehidupan seorang saudara misionaris”.

Saat Gereja Mangulewa telah berdiri kokoh dan kekatolikan mulai tumbuh, tangggal 1 November 1930, salah seorang perintis P. Herman Hellinge, SVD, meninggal dunia akibat penyakit batu empedu kronis. Kematiannya meninggalkan duka yang cukup dalam di hati umat Mangulewa dan umat stasi Todabelu umumnya. Kebersamaan bertahun-tahun dalam pengajaran agama maupun pembangunan gereja, menggerakan ribuan umat untuk melayat dan menangisi kepergian “tua meze” yang agung. Rangkaian upacara adat sebagai tanda hormat dan rasa terima kasih diselenggarakan, sebelum dimakamkan di Kemah Tabor. Tahun 1931, umat katolik Mangulewa berjumlah 2.092 orang. Hingga bulan November 1938, Pater Hubertus Hermens, SVD, dalam De Katholieke Missien mencatat orang katolik di Mangulewa sebanyak 4.025 orang.

Namun, di balik keberhasilan ini, banyak pergolakan batin dan tantangan yang dihadapi. Dalam suratnya kepada surat kabar Hindia Belanda De Zuitwillememsvaart, Pater Hubertus Hermens, SVD, mengungkapkan perasaan hatinya ketika pertama kali ditunjuk. Jantungnya berdebar dan ia terdiam beberapa saat mendengar pengangkatannya sebagai pastor di Mangulewa pada bulan November 1936. Ia menulis demikian:

“Itu tentu saja sebuah promosi dan saya harus menerimanya dengan penuh syukur, tetapi jika anda sudah mapan, tidak mudah melakukan pekerjaan anda di sini. Tapi biarkan seperti itu dan kami akan bersama-sama bergerak jauh ke depan. Dari desas-desus, mereka adalah orang yang keras kepala, brutal, agresif. Mereka memiliki adat yang sangat tinggi dan itu agak berbeda dengan penduduk pesisir. Semua kampung tersembunyi di dalam bambu. Namun, dalam beberapa hari pekerjaan akan dimulai dan saya akan mencari tahu bagaimana cara menghidupkan umat masa depan”.

Lebih lanjut dalam surat itu, Pater Hermens, SVD, memohon bantuan dana untuk karya misi. Di kalangan umat Mangulewa, Pater Hermens dikenal sebagai pribadi keras dan tegas. Tidak jarang, ia melabrak orang Mangulewa yang tidak ke gereja pada hari minggu. Ia juga melarang orang untuk beristrikan lebih dari satu. Suatu ketika di tahun 1930-an, Pater Hermens mencari orang yang tidak ke gereja di hari minggu. Di suatu tempat minum moke, ia temui umat Mangulewa yang sedang duduk minum moke. Spontan ia menghardik dengan bahasa daerah terbata-bata, “Leza migu, miu bodha ti’i adha dia Ema Dewa” (Hari minggu, kalian harus menghormati Tuhan) . Orang-orang Mangulewa lari terbirit-birit karena takut sambil menjawab, “Ema tua dhano bodha adha nee dewa kami” (tuan juga harus menghormati tuhan kami). Tentang karya misi di Mangulewa, Pater Hubertus Hermens, SVD, dalam tulisannya kepada majalah Zuidwillemsvaart tanggal 9 Juni 1938, bercerita demikian:

“Saya telah memiliki sekitar 50 orang guru agama untuk kampung-kampung di stasi Mangulewa. Saya senang, karena dengan jumlah pemeluk katholik sebanyak 4000 orang dan kebanyakan masih perlu dibimbing, saya tidak bisa melakukan sendirian. Saya juga perlu mempermandikan orang, memberi komuni kudus dan mengajar. Para guru mengajar agama dan doa di siang dan malam hari serta mengajak orang ke gereja di hari minggu. Gaji mereka tidak buruk dan sepadan dengan pekerjaannya.

Saya punya kandang hewan di Kampung Djo-Djawa, dekat pos misi saya di Mangulewa. Djo-Djawa masih tenggelam dalam kekafiran; siswa pembaptisan sedikit, anak-anak sekolah bahkan lebih sedikit. Sedikit saja dari mereka yang ke gereja. Jika saya bertanya kepada katekis, jawabannya selalu sama : “Mereka kepala batu, Tuan!”. Awalnya hanya melihat, namun akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu harus dilakukan. Beberapa kali saya ke sana dan berhubungan baik dengan mereka. Dalam waktu singkat saya memiliki kelompok siswa. Ternyata mereka tidak kepala batu. Kesalahan bukan pada orang kampung, tetapi pada guru agama/ katekis lama, dimana sambil mengisap rokok pipa, dia menyuruh anak-anak membaca, tetapi ternyata dia sendiri tidak tahu apa-apa.

Akhirnya saya mengangkat seorang katekis yang baik bernama Petrus Reo. Gaji awalnya 0,5 gulden. Saya mendandaninya dengan sopan, memberi celana yang bagus dan jaket dari lemariku. Pakaian itu saya dapatkan dari tempat kursus menjahit yang dibangun misi. Saya sering mengunjunginya, tetapi di malam hari dia selalu ditemukan di rumah doa. Para muridnya semakin rajin, umatnya ke gereja tepat waktu dengan membawa pasir dan batu.

Suatu hari ada hiruk pikuk di desa. Ada koran yang mengabarkan bahwa anak baik bisa mendaftar jadi tentara di Hindia Belanda dengan gaji 40 gulden dan dapat melakukan perjalanan ke Jawa menggunakan boot. Petrus Reo turut mendaftar jadi tentara. Namun, ia tetap mengajar agama di malam hari, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat saya mengunjunginya suatu hari, dia berkata : “Tuan, saya mau jadi tentara!”. Saya sedih tetapi tidak bisa berbuat apa-apa”.

Belasan tahun sejak diperkenalkan, kekatolikan mulai mengakar di paroki Mangulewa. Tak hanya murid sekolah rakyat, Kepala Hamente Lodo Pele dan para tokoh lanjut usia, berkenan menjadi anggota gereja katolik. Diceritakan, pembaptisan mereka diselenggarakan cukup meriah; diantar ke gereja dengan iringan suling/foi doa dan gong gendang, lalu disambut di depan gereja, oleh Nene Yakob dengan sapaan: ”Mai, kita tau ghili Ema Dewa” (Mari, menjadi sahabat Tuhan). Usai perayaan, mereka disambut lagi dengan tarian ja’i dan gong gendang, sebelum disyukuri dengan pemotongan kerbau.

Selain makin banyak yang dibaptis, partisipasi umat meningkat. Lahir banyak guru agama dan katekis yang berperan vital. Para guru dan katekis tak hanya lulusan SR Mangulewa, tetapi juga standarschool Todabelu, Opleidingsschool Voor Volksoderwijzer (OVVO) Larantuka, dan Inlandsch Volksonderwijzers di Ndona. Bahkan, Sura Mebho, sebuah teks berisi lagu liturgis dan doa-doa bahasa daerah, berhasil diperkenalkan oleh Bapak Alfons Lige. Dalam De Katholieke Missien (1938) P. Aug. de Boer, SVD, menulis salah satu bentuk antusiasme umat, demikian:

“Setelah arak-arakan penari jai, umat berjalan ke seberang jalan raya, di sekitar bukit di mana kampung-kampung itu berada. Di belakang salib, anak-anak sekolah rakyat berjalan dengan orkestra mereka yaitu seruling bambu, disusul sekelompok orang tua, harmoni sekolah standar, penduduk, para seminaris. Mereka mengikuti Sakramen Mahakudus yang dipegang oleh pastor. Ini adalah barisan tak berujung, panjangnya ratusan meter!

Ketika rombongan depan mencapai puncak bukit, yang terakhir masih di gereja! Kami mencapai kampung pertama, berbentuk segi empat alun-alun yang dikelilingi oleh rumah-rumah. Di alun-alun kampung, ada altar, dikelilingi oleh lengkungan kehormatan yang megah. Monstran ditempatkan di altar; kami menyanyikan tantum ergo, imam memberi berkat dan kemudian kita pergi lagi. Demikian kami sampai di empat kampung yang dipertandingkan untuk membuat gerbang kehormatan yang paling indah. Dan penduduk penganut agama pagan kuno, duduk di depan pintu rumah masing-masing. Mereka melihat dalam diam dan mereka tidak mengerti sama sekali. Akhirnya kita turun bukit lagi. Setelah tantum ergo terakhir dan pastor memberikan berkat; umat Mangulewa merayakan perayaan sakramen mahakudus sepanjang hari di alun-alun seberang gereja. Semua ini memberi kesan yang luar biasa bagi saya. Saya sadar bahwa saya tidak sia-sia meninggalkan tanah air, demi membawa kebahagiaan orang-orang miskin ini”.

*) Penulis adalah anak muda Mangulewa dan saat ini tinggal di wilayah Paroki Mater Dolorosa Mangulewa.