Oleh: Aris Mada, SVD*

“Historia est magistra vitae: Kita membaca tentang masa lampau untuk menjadi lebih bijak pada masa kini yang berisi endapan-endapan sejarah yang dalam.” -John Mansford Prior

Dua Peristiwa di tahun 1968

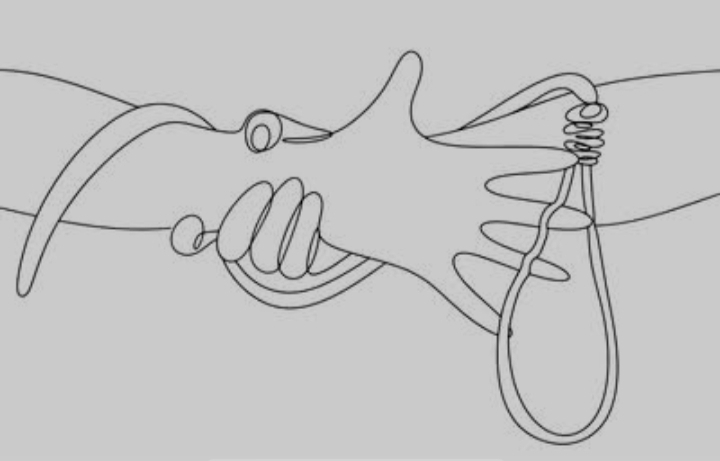

Tanggal 2 Januari 1968, 50-an tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa di Cape Town-Afrika Selatan. Tubuh seorang Clive Haupt, berusia 24 tahun, disimpan di salah satu bagian Rumah Sakit Groote-Schuur yang diperuntukkan bagi orang kulit berwarna. Tetapi jantungnya diizinkan masuk sebuah rumah sakit bagi orang kulit putih, untuk dipindahkan ke Philip Blaiberg yang mengalami kerusakan jantung. Operasi transplantasi jantung ini terbilang sukses, karena Philip Bleiberg dapat bertahan hidup selama 19 bulan, lalu meninggal dengan membawa jantung baru dari seorang Clive Haupt dalam tubuhnya.

Peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional, karena selain menunjukkan kemajuan luar biasa dari ilmu pengetahuan, tetapi juga karena di tahun 1968 sistem politik Apartheid masih sangat kuat di Afrika Selatan. Pemerintah membagi masyarakat Afrika Selatan dalam tiga kategori ras yaitu, kulit putih, kulit hitam dan kulit berwarna (orang-orang dari ras campuran). Pengklasan sosial atas warna kulit menjadikan Afrika Selatan sebagian besar dimiliki oleh orang kulit putih dan meminggirkan orang kulit hitam secara sosial, ekonomi dan politik, dengan menempatkan mereka pada sebuah wilayah termiskin yang terpisah dari kehidupan Afrika kulit putih.

Di dalam kehidupan sosial, ada pemisahan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas publik antara orang kulit putih dan kulit hitam, sistem politik klas berdasarkan warna kulit berdampak pada sistem pendidikan yang lebih mengutamakan kaum kulit putih dibandingkan kaum kulit hitam, serta hak pilih yang hanya dimiliki oleh kaum kulit putih. Meminjam kata Hannah Arend, seorang filsuf perempuan asal Yahudi, kaum kulit hitam berada dalam situasi worldlessness, sebuah “situasi di mana orang dicabut dari tempat mereka dalam dunia di mana mereka dapat bertindak dan berbicara” (Yosef Keladu Koten, “Melawan Kejahatan Kemanusiaan dan Worldlessnes” dalam Berani Berhenti Berbohong, hal. 266).

Diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan yang berdampak pada ketidakadilan sosial, melahirkan nama Nelson Mandela sebagai pejuang anti Apartheid yang sempat dipenjara sebelum menjadi seorang presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang menghapus sistem Apartheid. Penghapusan sistem Apartheid terjadi bertahun-tahun setelah peristiwa transplantasi jantung Philip Bleiberg yang sempat menghebohkan dunia.

Ketidakadilan atas nama diskriminasi tidak hanya terjadi di benua Afrika, tetapi juga di belahan bumi lain yang memunculkan sikap protes terhadap suatu sistem pemerintahan dan ekonomi yang tidak adil. Seorang Pastor SVD dan teolog, Vincent Twomey, dalam Jurnal Verbum SVD tahun 2018, melukiskan peristiwa Mei 1968 di Paris-Prancis sebagai peristiwa bersejarah.

Pada waktu itu, terjadi revolusi besar-besaran oleh kaum pelajar Paris-Perancis. Sebanyak sepuluh ribuan kaum terpelajar, mulai dari siswa, profesor dan kaum cendekiawan, turun ke jalan bersuara melawan sistem perekonomian yang tidak adil terhadap kaum buruh dan lebih berpihak kepada para borjuis dan pengusaha. Mereka menginginkan sebuah dunia yang lebih baik, menggantikan sistem pemerintahan dan ekonomi yang tidak adil dan korup, dengan sebuah sistem baru yang lebih baik.

Dari peristiwa ini, sebanyak ratusan orang yang terluka. Twomey menegaskan bahwa revolusi pelajar Paris ini merupakan tahun yang menentukan dalam sejarah, karena menjadi titik balik dari sebuah peradaban barat. Protes dan demonstrasi para pelajar Paris dipengaruhi oleh media komunikasi yang begitu cepat menyebarkan berita-berita ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di belahan dunia lain seperti perang Vietnam (1955-1975), Revolusi Kebudayaan Mao di China (1966-1978), perang enam hari di Israel (1967), pergerakan kemerdekaan pasca kolonial di Afrika yang melahirkan nama Nelson Mandela, dan protes keras terhadap perang Vietnam, kebangkitan pemikiran-pemikiran eksistensialisme (J. P. Sartre), feminisme (Simone de Beauvior ) dan neo-marxisme (Ernst Bloch), juga advokasi publik dalam memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat sipil (kematian seorang Pendeta Martin Luther King Jr. sebagai simbol pergerakan baru menuntut hak dan keadilan dari kaum tertindas yang ditembak pada tanggal 4 April 1968 karena perjuangannya membela hak-hak warga kulit hitam Amerika Serikat untuk memperoleh kesetaraan ekonomi). Dengan demikian, para pelajar Paris menangkap keinginan dunia untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik tanpa perang dan ketidakadilan.

Peristiwa transplantasi jantung seorang Philip Bleiberg 2 Januari 1968 dan Revolusi pelajar Mei 1968 merupakan sebuah peristiwa menerobos pagar dan tembok kokoh diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi pada masa itu, dengan sebuah prinsip dasariah setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak dasariah yang sama di mata hukum, karena itu harus diakui. Tanpa sebuah pengakuan atas hak-hak asasi yang lain, orang dapat jatuh dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan kelompok-kelompok marginal dirampas hak-hak asasinya.

Sesudah 1968, Lalu Apa?

Situasi chaos tahun 1968 dan dekade-dekade sebelum dan sesudahnya, bagaikan sebuah situasi Big Bang di mana alam semesta memecahkan diri menjadi chaos untuk menuju kesempurnaan diri. Hingga saat ini dunia terus mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik dalam ketegangan-ketegangan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, yang kuat dan yang lemah, yang adil dan yang tidak adil. Dunia mencari keseimbangan agar kehidupan dapat terus berjalan.

Sesudah lima puluhan tahun, harapan denyutan jantung kehidupan untuk dunia yang lebih baik masih terus berdetak meskipun lambat, di mana di banyak negara orang masih membangun pagar dan tembok, baik nyata maupun imajiner dengan dikotomi antara yang asing dan yang pribumi.

Ketika tembok Berlin runtuh dan menyatukan Jerman bertahun-tahun lamanya agar persatuan terjadi; di Amerika Serikat, Donald Trump ingin membangun tembok perbatasan Amerika dan Meksiko untuk menghalangi imigrasi ilegal dari para pengungsi berkonflik Suriah dan imigran dari Timur Tengah dengan mayoritas penduduk Muslim serta negara-negara Afrika seperti Sudan, Somalia, Irak, Libya dan Yaman.

Di Indonesia sendiri, tembok diskriminasi dibangun secara imajinatif dengan mendikotomikan antara yang asing dan yang pribumi, Pulau Jawa dan luar pulau Jawa, kota dan desa, beragama dan kafir, komunis dan anti komunis. Antara yang kaya dan miskin masih nampak jurang yang lebar. Diskriminasi dan stigma terhadap korban HIV dan AIDS masih tinggi, pemerintah masih memakai balok pada matanya untuk melihat kasus Human Traficking yang hingga saat ini tingkat keberhasilan pemberantasannya masih jauh panggang dari api.

Berhadapan dengan situasi yang diskriminatif dalam masyarakat, beberapa hal yang perlu dicatat dan diperhatikan.

Pertama, setiap orang membangun kesadaran hukum akan hak-hak asasi setiap manusia untuk diakui dan dihargai, agar tidak terjadi sikap-sikap diskriminatif yang bisa terulang lagi.

Kedua, pemerintah dan agama merupakan dua elemen masyarakat yang mempunyai peranan besar dalam kesejahteraan pembangunan. Pemerintah dan agama seyogyanya berpihak terhadap masyarakat kecil dan terpinggirkan, sebagai prinsip dasariah dalam pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan. Kepedulian terhadap korban menjadi sikap pertama dalam menciptakan keadilan.

Ketiga, pelajar dan mahasiswa mempunyai peranan penting sebagai kaum intelektual di masyarakat. Karena itu, kesadaran akan hak asasi manusia hendaknya tumbuh pertama-tama dalam diri kaum terpelajar. Itu bisa terjadi kalau di sekolah-sekolah dan universitas diberi mata kuliah Hak Asasi Manusia, memberikan ruang kebebasan untuk berdiskusi dan berpendapat, serta membangun sikap kritis agar para pelajar dan mahasiswa berani berpikir dan bertindak terhadap persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat.

*) Biarawan dan saat ini bertugas di Ende, Flores.